« Différence des effets de l’éducation chez les anciens et parmi nous.

La plupart des peuples anciens vivoient dans des gouvernemens qui ont la vertu pour principe ; et lorsqu’elle y étoit dans sa force, on y faisoit des choses que nous ne voyons plus aujourd’hui, et qui étonnent nos petites ames.

Leur éducation avoit un autre avantage sur la nôtre ; elle n’étoit jamais démentie. Epaminondas, la derniere année de sa vie, disoit, écoutoit, voyoit, faisoit les mêmes choses que dans l’âge où il avoit commencé d’être instruit.

- Aujourd’hui, nous recevons trois éducations différentes, ou contraires ; celle de nos peres, celle de nos maîtres, celle du monde.

- Ce qu’on nous dit dans la derniere, renverse toutes les idées des premieres.

Cela vient en quelque partie du contraste qu’il y a parmi nous entre les engagements de la religion et ceux du monde ; choses que les anciens de connoissoient pas. »

– Montesquieu, Esprit des Lois, 1777

« On observe aujourd’hui trois formes de violence croissante, qui requièrent le réengagement des institutions éducatives pour réaliser un objectif éducatif poursuivi de longue date :

- doter les individus des compétences nécessaires à la paix.

Ces formes de violence sont :

1) la violence de groupes extrémistes à l’encontre d’individus ou de l’État, notamment les groupes motivés par des revendications religieuses ou culturelles ;

2) la violence exercée par l’État à l’égard de groupes ou d’autres États sur des fondements culturels, ethniques ou tribaux ;

3) la violence entre différents groupes culturels, dans les sociétés qui connaissent des flux migratoires, et où les populations sont plus hétérogènes sur ce plan.

À l’origine de ces trois formes de violence, on pourrait mentionner la notion de supériorité d’un groupe sur un autre, le manque de connaissances, de compréhension et de tolérance vis-à-vis de groupes différents, ainsi que l’insuffisance de compétences interculturelles qui rend la communication inefficace et ne permet pas aux groupes en conflit de dépasser leurs divergences.

Bien que probablement insuffisantes pour éliminer les causes de la violence, l’éducation planétaire et la préparation des étudiants au cosmopolitisme peuvent contribuer à atténuer ces formes de violence.

Dès le début de l’histoire de l’humanité,

- les hommes ont démontré leur capacité et leur propension à exercer différentes formes de violence les uns à l’égard des autres.

Je définirais la violence comme une décision ou une action délibérée d’un ou de plusieurs individus pour faire du mal à d’autres, en leur infligeant des blessures ou des douleurs psychologiques ou physiques, ou en les privant des conditions nécessaires à la jouissance d’une vie digne d’un être humain.

- Ces formes de violence peuvent se produire à un niveau interpersonnel, aussi bien qu’à l’intérieur d’un groupe ou entre groupes.

Il s’agit, par exemple, de la violence infligée par certains individus aux membres d’organisations auxquelles ils appartiennent, telles que la famille, les communautés, les associations religieuses ou le milieu de travail, ainsi que la violence exercée par certains membres d’un groupe particulier à l’égard de ceux qui n’en font pas partie. Dans ses formes les plus extrêmes, la violence dont les hommes sont capables peut entraîner la mort d’autrui. Elle peut aussi causer des dommages physiques ou psychologiques à long terme, qui handicapent gravement la qualité de vie de ceux qui y ont survécu.

Les traces retrouvées de la pratique d’un cannibalisme généralisé, il y a 7000 ans, au sud de l’Allemagne d’aujourd’hui, ont conduit les anthropologues à supposer qu’une « crise sociale et politique en Europe centrale a déclenché à l’époque différentes formes de violence », entre autres, le cannibalisme pratiqué sur des esclaves et des prisonniers de guerre.

Les crânes fracassés, rendant toute identité méconnaissable, découverts à Herxheim, « donnent à penser que l’on cherchait à détruire l’identité individuelle, qu’une forme de violence psychique était exercée à l’encontre d’autrui » (Bower, 2009).

- L’histoire des guerres s’inscrit dans la propension de longue date des êtres humains à manifester de la violence.

Il en est de même pour différents modes d’avilissement et d’exploitation de certains groupes par d’autres, comme l’esclavage ou les nombreuses formes institutionnalisées de discrimination et d’oppression :

- le sexisme,

- le racisme,

- la discrimination religieuse et ethnique,

- l’assujettissement.

La violence émanant de conflits ethniques est omniprésente dans le monde, et la plupart d’entre eux perdurent encore aujourd’hui. En 2006, on dénombrait 28 conflits armés dans le monde, et 10 autres menaçaient de se ranimer (Marshall, 2008). Selon le Center for Systemic Peace, 3 565 000 personnes auraient perdu la vie dans les 98 conflits qui ont éclaté depuis 1998 (Marshall, 2008).

- Moins d’un tiers des conflits ont été d’une durée inférieure à un an ; pratiquement la moitié ont duré trois ans ou plus ; un conflit sur quatre a duré cinq ans ou plus ; et 11 conflits ont duré plus de dix ans.

Ces chiffres ne font pas apparaître les cas de violence ethnique lorsque les troubles ne conduisent pas à un conflit manifeste généralisé. Par exemple, dans plusieurs villes d’Égypte, des tensions entre les chrétiens coptes et les musulmans mènent parfois à des épisodes de violence, comme en janvier 2010, quand des milliers de chrétiens égyptiens se sont soulevés, suite à l’assassinat de six coptes à la sortie de la messe de minuit, à Nag Hamadi.

La mondialisation a entraîné un accroissement des flux migratoires et a modifié la composition démographique de nombreuses sociétés. On estime que près de 200 millions de personnes – soit 3 % de la population mondiale – vivent hors de leurs pays d’origine, tandis que désormais, un nombre croissant de nations d’Amérique, d’Europe, d’Asie, d’Afrique et d’Océanie génèrent et accueillent des migrants internationaux (United Nations Department of Economic and Social Affairs Population Division, 2006).

L’augmentation des flux migratoires a multiplié les contacts entre membres de groupes culturellement différents. Selon certains auteurs, ce phénomène entraînera des conflits entre civilisations (Huntington, 1993).

Un conflit peut être engendré par l’attitude négative de certains membres de groupes culturels à l’égard de groupes différents. Selon la théorie des relations intergroupes (Allport, 1954), les attitudes négatives sont souvent dues à l’absence de relations entre des groupes différents, alors que de telles relations permettraient justement d’atténuer les préjugés négatifs.

- Cependant, tous les types de relations ne sont pas propres à réduire les comportements négatifs.

- Le statut des membres des différents groupes, et la nature des activités générant les relations, auront une incidence sur l’orientation de comportements plus ou moins positifs.

- D’après la théorie de l’identité sociale, c’est en considérant la supériorité de leur groupe sur d’autres groupes ethniques que les individus acquièrent une identité positive au sein du leur.

- Cette notion de supériorité peut conduire à des conflits ethniques, lorsque divers groupes sont en concurrence face à des ressources peu abondantes (Coenders, Lubbers & Scheepers, 2009).

Certains événements récents illustrent les tensions provoquées par les contacts entre des groupes culturellement différents. En 2004, en France, le ministère de l’Éducation a interdit le port du voile à l’école, une politique perçue par bon nombre comme une forme de violence à l’égard des étudiantes musulmanes. En 2009, la Suisse a voté par référendum l’interdiction de construire des minarets. La même année, le ministre français de l’Immigration, de l’Intégration et de l’Identité nationale a organisé une série de débats dans le but de définir l’identité nationale. En 2009, l’auteur danois des caricatures du prophète Mahomet publiées en 2005, a été victime, à 74 ans, d’une tentative d’assassinat, faisant suite à toute une série d’agressions commises par des adeptes considérant ses dessins comme une offense aux musulmans.

La première décennie du XXIe siècle a été marquée par une montée en puissance du terrorisme religieux, comme en témoignent les attentats perpétrés par des membres d’Al-Qaida. Des études psychologiques des terroristes montrent que ces derniers sont persuadés de la supériorité de leurs groupes religieux ou ethniques sur d’autres groupes, et qu’ils estiment faire l’objet de menaces auxquelles ils ne peuvent répondre que par la violence (Post, 2007).

Selon certains experts reconnus, le recours à la violence – malgré la prévalence de celle-ci – est un choix, et c’est par une action individuelle et collective que l’on pourrait atténuer son incidence.

La plupart des principes religieux prônent la résolution pacifique des divergences plutôt que leur règlement par la violence.

- Les degrés de violence différents selon les cultures donnent en outre à penser que la violence est une construction culturelle.

D’après des études anthropologiques, au moins 47 sociétés seraient organisées de manière plus favorable à la paix que d’autres. Les pratiques culturelles de certaines communautés autochtones permettent de régler pacifiquement les différends, et se transmettent d’une génération à l’autre (Banta, 1993).

Parallèlement aux institutions religieuses, les institutions éducatives ont traditionnellement cherché à doter les individus des capacités qui les mettraient en position d’éviter la violence et leur permettraient d’adapter leurs différences à celles des autres. Au début du XVIIe siècle, l’évêque protestant morave et éducateur Jan Amos Comenius – qui avait fait l’objet de persécution religieuse et survécu à 30 ans de guerre civile – a avancé, dans son ouvrage Didactica Magna, que l’éducation universelle donnerait aux individus les moyens nécessaires pour venir pacifiquement à bout de leurs divergences, qu’il attribuait à la méconnaissance mutuelle de la culture de groupes différents. Ainsi, depuis son origine, l’aspiration à l’éducation de tous avait pour objectif moral la contribution à la paix. Dans sa proposition, Comenius reconnaissait également que les différences culturelles et religieuses pouvaient être source de conflits.

L’autre événement important de l’histoire de l’éducation universelle fait fond sur le même objectif de paix.

- L’intégration du droit à l’éducation dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, élaborée après la Seconde Guerre mondiale, a été à l’origine de l’évolution la plus importante de l’accès à l’éducation dans le monde en développement, grâce à l’action concertée des organisations des Nations Unies et des gouvernements.

L’objectif moral de cette évolution du droit à l’éducation est clairement exprimé dans la Constitution de l’UNESCO qui indique que, les guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix (UNESCO, 1945).

- L’histoire de l’éducation regorge d’exemples de dirigeants politiques qui ont tenté d’harmoniser les pratiques scolaires avec le développement de capacités pour la paix.

- Ces efforts ont été impulsés, en partie, par des individus désireux de créer un mouvement pour la paix dans le but de contrer les guerres.

Ce mouvement pour la paix a pris naissance grâce aux responsables intellectuels et politiques en Belgique, en France et en Grande-Bretagne, qui se sont mobilisés pour s’opposer au pouvoir militaire mis en place après les guerres napoléoniennes.

Jusqu’à la fin du XIXe siècle, des organisations pour la paix ont été formées dans de nombreux pays d’Europe et aux États-Unis, rejointes par des associations créées par des enseignants, des professeurs et des étudiants, dans un élan général de mobilisation contre les risques de guerre.

Ces efforts pour éviter la guerre ont perduré jusqu’au début du XXe siècle.

Les œuvres de Bertha von Suttner, qui a dirigé l’Union internationale des sociétés pour la paix, dénoncent la guerre. Elle a également incité Alfred Nobel à créer un prix de la paix (Hamann, 1996).

- La relation entre le mouvement pacifiste et l’éducation est parfaitement illustrée par les différents établissements de la School Peace League, mis en place dans la plupart des États des États-Unis, au début du XXe siècle, pour défendre la justice internationale et la fraternité (Scanlon, 1959).

- La School Peace League proposait d’éduquer les enseignants aux conditions nécessaires à la paix.

Au cours de la même période, Jane Addams, une dirigeante de premier plan du mouvement pacifiste, a avancé que la paix et le refus du conflit nécessitaient l’éducation des immigrants aux États-Unis et des enfants défavorisés pour les sortir de la pauvreté ;

- elle considérait en effet que la pauvreté était l’un des facteurs conduisant à la guerre.

Elle a également lutté en faveur de l’éducation des femmes, dans le but de leur donner les moyens de s’affranchir des rôles conventionnels qu’on leur attribuait dans la société.

Elle s’est aussi engagée pour la création de la Ligue des Nations, tribune grâce à laquelle les pays allaient pouvoir régler pacifiquement les conflits.

Jane Addams s’est vue décerner le prix Nobel de la paix en 1931.

En 1928, à l’occasion d’une conférence pour l’association des directeurs d’écoles du secondaire,

Isaac Kandel, l’un des fondateurs de l’éducation comparée aux États-Unis, professeur au Teachers College, a plaidé pour que l’éducation planétaire figure parmi les objectifs du programme du secondaire, en expliquant qu’une meilleure compréhension des autres pays et régions pourrait réduire la probabilité de les entraîner dans un conflit armé.

- Kandel expose longuement que l’éducation planétaire n’est pas contraire au nationalisme et ne constitue pas un appel au socialisme (Kandel, 1930).

Peu après la Seconde Guerre mondiale, Maria Montessori a proposé de nouvelles formes d’éducation, offrant la possibilité aux élèves de choisir et d’expérimenter des méthodes pédagogiques démocratiques et respectueuses de l’être humain, propres à développer leur sens critique à l’égard de dirigeants autoritaires entraînant leurs pays dans la guerre.

- Après la Seconde Guerre mondiale, un certain nombre de programmes éducatifs pour la paix ont été élaborés par des individus soucieux de prévenir de nouvelles formes de violence, comme cela avait été le cas pendant la guerre.

La création de l’UNESCO a permis de développer de nombreux programmes d’enseignement aux droits de l’homme et à la paix à travers le monde.

En 1948, l’UNESCO a publié le manuel Techniques d’éducation pour la paix : existent-elles ? rédigé par Maurette (1948).

Dans cet ouvrage, Maurette dessine les contours d’un programme international qui dispenserait aux étudiants les connaissances nécessaires à l’appréciation de la diversité culturelle et des affaires internationales.

C’est sur cette base qu’a été créé le International Baccalaureat Diploma Programme. C’est aussi en 1948 qu’un programme d’études de la paix a été mis en place à l’Université de Manchester, dans l’Indiana aux États-Unis.

Dans les années 1960, un groupe d’enseignants à Genève a créé l’International Schools Examination Syndicate, qui est devenu par la suite l’Organisation du baccalauréat international (IBO). Etabli en 1968 à Genève pour promouvoir l’adoption du programme du baccalauréat international, l’IBO offre actuellement trois programmes scolaires pour les enfants âgés de 3 à 19 ans.

En 1962, Kurth Hahn, éducateur allemand, a fondé le United World College of the Atlantic, à Vale of Glamorgan dans le sud du pays de Galles. L’objectif de cet établissement était de regrouper des étudiants issus de différents pays, autour d’expériences curriculaires partagées, incluant des discussions sur des questions mondiales. À l’initiative de Lord Mountbatten, et ensuite du Prince Charles, des Atlantic Colleges ont été créés à Singapour (1971), dans le Pacifique et au Canada (1974), au Swaziland (1981), en Italie (1982), aux États-Unis (1982), au Venezuela (1988), à Hong Kong (1992), en Norvège (1995), en Inde (1997), au Costa Rica (2006), en Bosnie-Herzégovine (2006) et aux Pays-Bas (2009).

En dépit de ces efforts réalisés au cours de l’histoire pour dispenser une éducation à la connaissance planétaire et à la paix, la plupart des écoles dans le monde n’offrent pas aux étudiants de possibilités suffisantes pour devenir des citoyens cosmopolites.

Comme je l’ai indiqué par ailleurs (Reimers, 2009),

le paradoxe de l’éducation, en ce début de XXIe siècle, tient au contraste entre les capacités exceptionnelles des institutions scolaires et leur faiblesse pour préparer les étudiants à un avenir leur permettant de s’adapter aux défis et opportunités mondiaux collectifs.

- Il s’agit d’œuvrer ensemble pour

- améliorer les conditions de vie des pauvres et des plus démunis dans le monde,

- parvenir à des modes durables d’interaction entre l’homme et l’environnement, trouver des formes de commerce international équitables et durables,

- faire face aux épidémies sanitaires,

- créer les conditions favorables à une paix et une sécurité stables.

Pourtant, rares sont les écoles, aujourd’hui, à même de doter les étudiants des compétences et de la réflexion nécessaires pour collaborer, par-delà les frontières nationales, à l’élaboration de solutions durables à de tels défis.

- Sans nul doute, ces questions sont complexes,

- et les résoudre pourrait impliquer une multitude d’options,

- certaines prêtant probablement à la controverse.

Préparer les étudiants à gérer une telle complexité et les polémiques afférentes est précisément l’objectif de l’éducation planétaire : objectif aujourd’hui absent de la plupart des écoles dans le monde.

1 – Définir et mettre au point les compétences mondiales

Je définirais les compétences mondiales comme les connaissances et les compétences rendant les individus aptes à appréhender le monde ordinaire dans lequel ils vivent, aborder toutes les disciplines de manière à comprendre les affaires et les événements internationaux et pouvoir y faire face.

Les compétences mondiales sont aussi les dispositions comportementales et éthiques nécessaires à l’interaction pacifique, respectueuse et productive entre des êtres humains issus d’horizons divers.

Cette définition des compétences mondiales s’articule autour de trois dimensions interdépendantes :

- Une disposition positive à l’égard de la différence culturelle et un cadre de valeurs internationales pour affronter la différence. Cela suppose le sens de sa propre identité et l’estime de soi, mais également l’empathie pour ceux qui ont une identité différente. Cela requiert aussi l’intérêt et la compréhension des divers courants de civilisation, ainsi que l’aptitude à considérer les différences comme une possibilité d’échanges constructifs, respectueux et pacifiques entre les individus. Cette dimension éthique des compétences mondiales implique également l’engagement en faveur de l’égalité et des droits fondamentaux de tous les individus, et une disposition à agir pour faire valoir ces droits (Gutmann, 1999 ; Reimers, 2006).

- L’aptitude à s’exprimer, à comprendre et à réfléchir dans d’autres langues que la langue dominante du pays de naissance des individus.

- Des connaissances et une compréhension approfondies de l’histoire mondiale et de la géographie ; des dimensions internationales de domaines tels que la santé, le climat, l’économie ; du processus de la mondialisation lui-même (dimensions disciplinaire et interdisciplinaire) ; ainsi que la capacité à réfléchir, de façon critique et créative, à la complexité des défis mondiaux d’aujourd’hui.

2 – Comment acquérir des compétences mondiales ?

- La nature multidimensionnelle des compétences mondiales implique de passer par un processus à volets multiples pour les acquérir.

Certaines disciplines peuvent contribuer à les développer :

- histoire internationale,

- géographie et

- langues étrangères.

Mais c’est aussi par la lecture que l’on acquiert des compétences mondiales – par exemple, en lisant des textes qui illustrent la diversité culturelle – ainsi que par l’apprentissage des sciences, en menant à bien des projets qui contribuent à mettre en lumière la nature transnationale du domaine scientifique.

- Néanmoins, l’acquisition de compétences mondiales repose fondamentalement sur

- la motivation et l’intérêt suscités chez l’étudiant pour les affaires internationales.

En effet, de bonnes connaissances factuelles, et des dispositions positives vis-à-vis de l’étude ininterrompue des affaires internationales, seront plus profitables aux étudiants que l’apprentissage fastidieux d’une série d’événements, ou de programmes scolaires qui caricaturent l’histoire mondiale ou les sciences humaines.

- Si l’appropriation de chacune des trois dimensions des compétences mondiales peut faciliter le développement d’autres compétences (par exemple, la lecture de textes écrits dans une langue étrangère permet d’approfondir la connaissance de différentes cultures et sociétés, renforçant ainsi l’ouverture aux affaires internationales),

- ces dimensions touchent à des domaines distincts et, aux fins de l’élaboration de politiques et de programmes, peuvent être traitées séparément.

La première dimension concerne les comportements, les valeurs et les compétences témoignant de l’ouverture, de l’intérêt et des dispositions positives à l’égard des multiples expressions culturelles humaines observées dans le monde, ainsi qu’un cadre global de valeurs. Il s’agit essentiellement de la tolérance vis-à-vis des différences culturelles.

Ce sont ensuite les compétences permettant

- de reconnaître et de négocier les divergences dans des contextes culturels hétérogènes ;

- la souplesse et l’adaptabilité culturelles nécessaires à l’empathie, à la confiance ainsi qu’à l’efficacité des relations interpersonnelles dans des contextes culturels divers ;

- c’est aussi l’engagement à appliquer la « règle d’or » sur la façon de traiter ceux qui proviennent de civilisations ou de cultures différentes.

On peut développer ces valeurs et comportements de nombreuses façons :

- lire des livres présentant des points de vue et des valeurs cosmopolites,

- interagir avec des groupes d’étudiants culturellement différents,

- participer à des projets d’échanges scolaires internationaux,

- accéder à des disciplines comparées telles que la littérature, l’histoire ou la géographie,

- étudier des créations artistiques de différentes cultures,

- discuter à propos de films sur les droits de l’homme,

- participer à des groupes internationaux tels que le scoutisme mondial,

- à des mouvements mondiaux de jeunesse, ou à des compétitions sportives internationales.

On peut éveiller la sensibilité culturelle à tous les niveaux de l’échelle éducative et ce, dès la petite enfance, c’est-à-dire lorsque les enfants développent leurs valeurs fondamentales.

Cela peut se faire à travers diverses formes et modes d’apprentissage :

- débats, étude, simulation, apprentissage dans le cadre de projets, et éducation par l’expérience.

On peut intégrer efficacement les moyens de développer ces compétences dans les matières proposées dans le curriculum. Et cela ne requiert pas nécessairement d’y consacrer des heures en particulier, car on peut facilement inclure ces aspects dans les cadres curriculaires existants dans de nombreux pays.

Les ressources nécessaires à l’acquisition de cette première série de compétences mondiales sont le matériel pédagogique sous différentes formes médiatiques, le perfectionnement professionnel des enseignants et des administrateurs, ainsi que l’incitation à s’engager de façon responsable (normes et tests) pour consacrer des heures de cours à ces questions.

- L’apprentissage par l’expérience peut s’avérer très efficace pour acquérir les compétences en la matière, en donnant l’occasion aux étudiants d’interagir avec des étudiants d’autres cultures,

- par l’intermédiaire d’établissements scolaires culturellement différents, des études à l’étranger ou la collaboration technologique entre des écoles ayant différents types d’étudiants.

Par exemple, le réseau iEARN (Réseau international d’éducation et de ressources) regroupe des écoles depuis la maternelle jusqu’à la fi n du secondaire et soutient des projets collaboratifs entre les écoles. Grâce à ce réseau, les enseignants sont en contact avec leur pairs dans d’autres régions du monde et collaborent sous forme de projets structurés communs ou en concevant leurs propres projets.

Ceux-ci sont variés et portent, par exemple,

- sur l’étude de l’holocauste et des génocides ;

- sur l’échange de contes populaires ;

- sur l’appui à la publication, par des jeunes en zone urbaine, d’un magazine témoignant des différences et des similitudes des populations à travers le monde ;

- sur l’environnement

- ou encore sur les premières nations du monde.

La seconde dimension des compétences mondiales est la connaissance des langues étrangères. Elle permet de s’exprimer sous des formes variées avec d’autres personnes ou groupes, dans une autre langue.

Les ressources visant à l’acquisition de ces compétences sont les enseignants formés en langues étrangères, le matériel pédagogique adéquat, ainsi que les heures de cours consacrées à l’apprentissage de ces langues.

Les études à l’étranger peuvent contribuer à intégrer des compétences dans ce domaine.

L’apprentissage des langues étrangères peut également être consolidé par les programmes périscolaires et les programmes d’été, auxquels participent éventuellement des personnes parlant la langue des communautés où sont implantées les écoles.

- La technologie est une ressource jouant un rôle de plus en plus important dans cet apprentissage.

La troisième dimension couvre les connaissances dans des disciplines comparées :

- histoire,

- anthropologie,

- sciences politiques,

- économie et commerce,

- littérature,

- histoire mondiale.

Elle concerne aussi l’aptitude à réfléchir dans toutes les disciplines et à rechercher des solutions au processus de mondialisation, telles que la nature des traités pour le commerce international ; l’équilibre entre le respect des droits de l’homme et le commerce international, lorsqu’il s’exerce dans des pays qui les violent ; l’équilibre à trouver entre la participation aux institutions internationales et la réalisation d’objectifs nationaux en matière de politique étrangère, dans des délais raisonnables.

- Il est également possible d’acquérir ces compétences à tous les niveaux scolaires,

- mais il serait néanmoins préférable d’aborder ces questions dès le collège,

- et d’approfondir les connaissances au lycée et dans l’éducation supérieure.

Des compétences de ce type pourraient être, entre autres, les connaissances en histoire et géographie du monde, histoire culturelle, littérature comparée, commerce international et évolution économique.

- Certaines questions internationales nécessitent également d’aborder différents champs disciplinaires.

Les personnes instruites du XXIe siècle doivent connaître les sujets importants et, par conséquent, avoir le niveau d’éducation suffisant pour les comprendre.

Il s’agit, par exemple, de l’amélioration des conditions de santé à travers le monde, ou de la baisse des taux de natalité dans les pays développés et de leur élévation dans les pays en développement qui modifient l’équilibre démographique mondial. En conséquence, la population est vieillissante et diminue dans les premiers, alors qu’elle est en augmentation dans les seconds. Ces tendances démographiques ont des répercussions sur les schémas mondiaux du commerce et de la consommation, l’utilisation énergétique et les ressources, l’environnement et les relations internationales. Comprendre les origines de ces tendances démographiques, et les alternatives possibles pour y faire face, requiert de connaître les normes culturelles de différentes sociétés, les disparités dans la répartition des ressources, l’économie du développement, ainsi que d’avoir des connaissances en politique comparée.

Les ressources visant à l’acquisition de ce type de compétences sont les suivantes :

- des manuels scolaires adaptés,

- un matériel pédagogique complémentaire – ouvrages de références et vidéos,

- dossiers et rapports sur les événements actuels, qui peuvent être très fluctuants et nécessitent l’actualisation des connaissances – des documents d’appui pour les enseignants, le perfectionnement professionnel des enseignants, ainsi que des plages horaires dans le curriculum et le travail personnel qui seront consacrées à ces sujets.

Ces compétences peuvent être acquises par le biais d’un contenu innovant ou de nouvelles activités, à la fois dans les cadres curriculaires existants et les cours qui seront mis en place.

- Il sera en revanche beaucoup plus difficile, dans la plupart des cas, de négocier l’introduction de nouveaux objectifs scolaires ou la mise au point de nouveaux cours.

Ces compétences peuvent s’inscrire dans le cadre des programmes scolaires formels, mais aussi de projets périscolaires, de projets avec les pairs, ou de programmes d’été.

Ces compétences peuvent s’acquérir en partie également en étudiant à l’étranger et par le biais de programmes d’échanges et de projets communs de recherche, lorsque les étudiants de différents pays travaillent ensemble, à l’aide d’outils technologiques. Le projet Global Classroom de l’Association des Nations Unies aux États-Unis offre la possibilité aux élèves des écoles de centres urbains d’aborder les multiples aspects de la négociation transnationale, et de développer les capacités à s’y engager de manière éclairée, sous l’angle de différents pays ou groupes qui y sont impliqués.

C’est par des expériences authentiques que les élèves apprendront à connaître le monde.

Les moyens de les y inciter et de les motiver en ce sens varient évidemment selon le niveau scolaire.

- L’intérêt des élèves, en deuxième année du primaire, peut être suscité par des histoires bien écrites sur des enfants vivant dans différentes parties du globe, par des films de bonne qualité qui compléteront ce type d’enseignement, ou encore, par des visites et des échanges avec des élèves du secondaire ou du supérieur résidant dans d’autres parties de la planète.

Il est probable que les collégiens soient davantage stimulés par

- des projets de recherche qui les conduiront à explorer les questions qui les intéressent sous un angle comparatif, ou par des échanges électroniques avec des camarades de classe associés à des projets communs, dans des écoles semblables d’autres régions du monde.

Les étudiants du secondaire seront davantage stimulés par des sujets liés à l’histoire et la géographie mondiales, leur permettant d’acquérir des connaissances pour interpréter les événements internationaux du moment ; les conversations par vidéoconférence avec des lycéens d’autres établissements éloignés ; les voyages d’études, les échanges entre étudiants, les possibilités d’études à l’étranger, et les séminaires sur des questions ou des secteurs touchant les affaires internationales.

- Les bibliothèques contenant un grand nombre de collections et de supports audiovisuels,

- ainsi qu’une sélection judicieuse de ressources sur internet, seront indispensables

- si l’on veut amener l’étudiant à être autonome et à assumer la responsabilité de son propre apprentissage dans ce domaine.

L’association de ces trois types de compétences et leur niveau d’acquisition varieront selon les professions et les degrés, de la maternelle au supérieur.

- En partenariat avec d’autres institutions telles que

- les universités,

- les musées,

- les bibliothèques publiques,

- les maisons d’édition et les médias,

- les écoles transmettront des connaissances sur d’autres pays et cultures, et sur les processus d’interdépendance qui lient les pays entre eux aujourd’hui.

- Les écoles peuvent, tout au long de la vie, stimuler cet engagement, par la formation aux affaires internationales,

- aux dispositions propres à valoriser les différences culturelles,

- et à l’aptitude à les comprendre pour élaborer un cadre de valeurs internationales.

Ces valeurs sont la compassion, la bienveillance, le souci des autres, le respect et la réciprocité ; l’engagement au respect des droits de l’homme universels et des pactes internationaux (notamment l’élargissement des libertés et des capacités humaines, et la reconnaissance de l’égalité fondamentale de tous les peuples) ; et l’engagement à protéger l’environnement et à relever conjointement les défis mondiaux.

La connaissance, l’engagement et les valeurs sont les domaines cognitifs et comportementaux que l’éducation planétaire devrait cibler.

3 – Éducation des citoyens du monde et éducation aux droits de l’homme

Les valeurs internationales (première dimension éthique des compétences mondiales) peuvent s’acquérir en se fondant sur les connaissances essentielles en matière de droits de l’homme, en transmettant aux étudiants non seulement des connaissances sur ces droits et sur leur histoire, mais aussi en leur apprenant à les valoriser, à percevoir la façon dont ils sont respectés dans les diverses communautés d’origine des étudiants, et à agir pour faire progresser l’exercice de ces droits.

- Apprendre à comprendre l’importance des droits de l’homme et agir sur cette base

- est la pierre angulaire de la civilité et de la paix internationales.

Et, comme le stipule la première phrase de la Déclaration universelle des droits de l’homme, « la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ».

- L’éducation aux droits de l’homme offre un cadre à la lumière duquel peuvent être examinées les différentes formes d’intolérance conduisant à leur violation ;

- cela permet aussi d’en reconnaître et d’en combattre les formes les plus extrêmes, à savoir

- le sexisme,

- le racisme,

- l’ethnocentrisme,

- l’islamophobie,

- l’antisémitisme,

- le nationalisme agressif,

- le fascisme,

- la xénophobie,

- l’impérialisme,

- l’exploitation,

- le fanatisme religieux et

- la répression politique (Reardon, 1997).

Mais, au-delà de l’instruction en tant que telle, c’est le contexte éducatif qui primera pour l’éducation des citoyens du monde.

Le contexte comprend les possibilités offertes aux étudiants de connaître et de collaborer avec des étudiants dont la culture, la race, l’environnement socio-économique sont différents ; l’ambiance scolaire dans les relations du personnel éducatif avec les étudiants, ainsi qu’avec les parents et autres membres de la communauté ; et les normes sociales qui régissent les relations entre ces différents groupes.

C’est le contexte communautaire, culturel et social au sens large qui permettra aux étudiants d’acquérir des compétences à la citoyenneté, car c’est ce contexte qui influence leur interprétation de leur expérience scolaire et leurs choix des rôles à jouer en dehors de l’école.

- Les élèves doivent exercer leurs droits humains et leurs écoles sont censées fournir des expériences authentiques de pratique de la tolérance.

- C’est à l’école que les étudiants apprendront à respecter la dignité humaine, l’égalité des droits, et à apprécier les différences et la tolérance.

- Outre des connaissances sur les droits de l’homme,

- les étudiants doivent également acquérir des compétences intrapersonnelles et interpersonnelles pour être en mesure de régler pacifiquement les conflits, et faire face à la violence (Reimers & Villegas-Reimers, 2006).

Il est nécessaire d’élargir l’instruction sur les droits de l’homme et de dispenser une éducation au respect et à la tolérance.

Il importe de doter les étudiants des connaissances et des capacités qui leur permettront d’agir de façon moralement réfléchie, et de les encourager à le faire et à assumer la responsabilité de leurs actes dans le monde réel.

Il importe aussi de leur donner les moyens d’acquérir des compétences et de les mettre en pratique dans la vie réelle, en d’autres termes, d’établir un lien entre connaissances abstraites et action.

Les projets de formation en matière de services internationaux sont des exemples d’activités permettant de jeter un pont entre l’acquisition des connaissances et la propension à assumer ses propres responsabilités face aux besoins des communautés.

4 – Défis et opportunités de l’éducation planétaire

Puisque l’éducation aux compétences mondiales est souhaitable, et puisque nous avons les moyens de la transmettre, en partie, dans les écoles, pourquoi ne pas la dispenser à grande échelle, partout dans le monde ?

De fait, le problème réside dans l’absence de priorités politiques pour réaliser cet objectif ; dans une base de connaissances insuffisante pour appuyer efficacement l’éducation planétaire ; et dans les capacités limitées des enseignants à faire en sorte que leurs étudiants s’engagent sérieusement à acquérir de solides compétences mondiales.

Ce sont là les trois principaux défi s à relever pour que les écoles publiques se réorientent vers l’éducation planétaire généralisée. Compte tenu de ces défis, les possibilités sont les suivantes :

a) l’intégration des compétences mondiales dans le programme politique en matière d’éducation ;

b) la mise au point d’une base de connaissances solides sur les méthodes qui fonctionnent, leurs conséquences ainsi que leurs coûts ; et

c) les possibilités offertes aux enseignants de s’y préparer et de se doter d’un matériel pédagogique de haute qualité.

J’ai déjà expliqué ailleurs comment développer ces opportunités (Reimers, 2009).

5 – Conclusion

- La mondialisation a créé un contexte totalement nouveau pour nous tous.

Préparer les étudiants, et les doter des compétences et des dispositions éthiques qui leur permettront d’inventer leur avenir, tout en améliorant le bien-être des êtres humains dans ce nouvel espace, est le plus grand défi à relever pour les écoles d’aujourd’hui.

L’éducation planétaire est un objectif particulièrement pertinent pour les écoles, dont la visée, de longue date, est d’atténuer la violence et de contribuer à la paix.

Pour ce faire, nous devons nous concentrer sur trois objectifs et sur trois moyens d’action.

Ces objectifs sont le développement de valeurs mondiales, de compétences en langues étrangères, et d’expertise en matière d’affaires étrangères et de mondialisation.

Les moyens d’action consistent à

- élaborer des compétences mondiales en tant que politique prioritaire des systèmes d’éducation de masse ;

- développer la base de connaissances scientifiques permettant de déterminer les éléments qui fonctionnent, leurs conséquences et leurs coûts ;

- et continuer d’offrir des curricula de qualité, du matériel pédagogique et des possibilités de formation aux enseignants.

Le chemin est clair, et il est à la portée de tous ; et les avantages potentiels qu’il présente sont beaucoup plus importants que les approches coûteuses et compliquées que nous continuons d’adopter, dans l’espoir de parvenir à la paix et la stabilité internationales. »

– Reimers, F. (2010). Éducation au cosmopolitisme et à la paix. Dans : Abdeljalil Akkari éd., Transformations des systèmes éducatifs dans les pays du Sud: Entre globalisation et diversification (pp. 301-315). De Boeck Supérieur.

« L’éducation à la paix, pourquoi, comment, le rôle de l’école

L’année 2000 a été déclarée, année de la culture de la paix par la communauté internationale, lors de sa 53ème assemblée générale en juillet 1999, une façon d’amener les hommes à en ce début de millénaire de

- privilégier le dialogue dans la résolution des conflits,

- de développer des capacités à apprécier les différences et à entreprendre des actions constructives avec autrui pour asseoir durablement la paix, le développement économique et social.

L’école en tant qu’ institution de la société ne saurait se mettre à l’écart d’une telle réflexion, parce qu’elle subit les contrecoups de cette violence structurelle et qu’elle est un formidable laboratoire pour les idées nouvelles.

En outre la loi d’orientation de l’éducation nationale 91-22 du 16 février 1991 en son article I, alinéa 2 exprime cette éducation à la paix.

« L’éducation nationale tend à promouvoir les valeurs dans lesquelles la nation se reconnaît, elle est éducation pour la liberté, la démocratie pluraliste, le respect des droits de l’homme, développant le sens moral et civique de ceux qu’elle forme, elle vise à en faire des hommes et des femmes dévoués au bien commun, respectueux des lois et règles de la vie sociale et œuvrant à les améliorer dans le sens de la justice, de l’équité et du respect mutuel. «

Dans notre propos nous nous interrogerons d’abord sur la notion de paix ensuite nous examinerons la nécessité de l’éducation à la paix, son contenu, les approches et le dispositif à mettre en place à l’école pour la promotion d’une culture de paix.

A/ Qu’est-ce que la paix et pourquoi une éducation à la paix?

D’abord si l’on examine les représentations que les uns et les autres ont de la paix, l’on se rend compte que le concept recouvre des significations variées:

- Nous savons tous que pour le nourrisson, c’est l’affection, la sécurité ;

- chez l’enfant, c’est la joie, la découverte ;

- chez l’adolescent, la paix se traduit par la confiance, l’entente, un contrat avec la nature ;

- chez l’adulte, la paix se situe dans un emploi stable, au foyer, dans ses loisirs ;

- chez les personnes agées, la paix devient un sentiment affectif, un sentiment de sécurité.

Cependant, il convient de noter que ces différentes représentations de la paix illustrent une dimension de la paix c’est-à-dire la paix intérieure, un état d’esprit résultant d’une harmonie personnelle.

- D’autres conception de

- la paix évoquent les rapports avec les autres ( la paix sociale), entre états ;

- à cet égard on peut dire que la paix c’est les rapports entre personnes qui ne sont pas en conflits, rapports calmes entre deux personnes.

Le petit robert nous dit :

« C’est la situation d’une nation, d’un état qui n’est pas en guerre, ce sont des rapports calmes entre nations, c’est la concorde «

La paix est donc polysémique, c’est l’entente, la sécurité, l’harmonie avec la nature.

- La paix est en même temps

- un état d’esprit intérieur résultant d’une harmonie personnelle,

- un état d’harmonie sociale résultant d’une aptitude à la solution pacifique des conflits,

- une harmonie avec la nature.

L’on peut multiplier les définitions mais ce qu’il faut retenir c’et que la paix n’est pas seulement l’absence de conflits, ce n’est pas non plus le court intervalle qui sépare deux guerres comme le pensait Hugo de Groots car que dire cette violence structurelle, sournoise qui sévit chez les pauvres (faim, maladies , analphabétisme, injustice, destruction de l’environnement, par la faute d’un système inique etc..) et comme l’ont reconnu les rédacteurs de la charte des nations unies, le pire ennemi de la paix , c’est l’injustice.

- La paix , ce n’est pas seulement le désarmement, car s’arrêter de s’armer ne conduit pas nécessairement à la paix et cela pose encore le droit de chaque peuple à se défendre ;

- donc la paix, c’est plus que l’absence de guerre, de conflits, d’opposition,

- ce qui est une utopie car les conflits intra personnels et interpersonnels existeront toujours.

La paix doit être positive, basée sur le respect des droits de l’homme (justice, égalité, dignité etc..) C’est une relation entre individus, groupes d’états ou systèmes dans lesquels les conflits sont réglés sans violence.

Malheureusement aujourd’hui,

- la paix est menacée d’une manière sans précédent

- et cela pose la nécessité d’une éducation à la paix.

Aujourd’hui, des conflits et des tensions existent dans chaque région du monde ,nous assistons aussi à une prolifération des armes, à une violence institutionnelle qui est le résultat de la pauvreté, des inégalités sociales se caractérisent par la faim , l ‘analphabétisme ;

cette violence est caractéristique de l’état d’injustice et d’oppression qui sévit dans plusieurs états en développement et peut engendrer une autre violence que d’aucuns qualifient de juste d’autant que la résistance à l’oppression est un droit (préambule de la DUDH).

C’est d’ailleurs cet état de pauvreté qui a fait dire au Pape Paul VI dans son encyclique du 26 mars 1967 que » le développement est le nouveau nom de la paix « . Il faut citer aussi les violences psychologiques(discrimination, racisme, intolérance religieuse, injures , harcèlement sexuel etc..) ; aujourd’hui l’environnement se dégrade par la faute d’un développement anarchique, insouciant de l’avenir des générations futures. ; on assiste à un appauvrissement de la diversité biologique terrestre et marine, à l’avancée du désert, à la déforestation massive à une pollution atmosphérique sans précédent engendrant le réchauffement de la terre et la disparition de la couche d’ozone avec ses conséquences sur l’homme et son milieu.

Bref tout cela entraîne la rupture de l’équilibre entre l’homme et la nature et justement l’histoire nous rappelle que les causes des conflits peuvent résider dans la nature( volonté de domination des terres fertiles, les réfugiés écologiques dans les années 1980).

- L’ école n’est pas en reste, elle subit les contrecoups de cette violence structurelle car c’est une institution de la société et épouse ses contours, reproduit ses inégalités, ses conflits de valeurs,

- elle exclut aussi : injures , menaces , vandalisme, conflits entre élèves et enseignants, entre élèves et membres de l’administration ;

- elle transmet sans critique les héritages de discrimination ,

- elle se contente d’adapter les jeunes au monde tel qu’il est, peu démocratique;

- elle opère une sélection qui élimine une catégorie d’enfants et favorise l’élitisme au lieu d’aider à gommer sinon à réduire les inégalités sociales,

- l’école les accepte et même les renforce surtout aujourd’hui avec la crise économique(taxes d’écolage, cherté des fournitures scolaires etc…).

L’éducation à la paix apparaît donc comme une nécessité à l’école car comme le faisait remarquer Jacques Mühlethaler, le fondateur de l’EIP ( Association mondiale pour l’école instrument de paix),

l’éducation telle qu’elle est dispensée aujourd’hui a pour effet de diviser les hommes au lieu de les unir, l’accent est surtout mis sur la compétition, la performance et l’élitisme tend à glorifier l’individualisme au détriment de la coopération et la solidarité ;

- c’est pourquoi la devise de l’EIP » désarmer l’esprit pour désarmer la main » reflète bien le rôle que doit jouer l’école pour assurer une éducation à la paix..

En effet

l’école autant elle conserve la culture, autant si elle veut être démocratique doit proposer aux enfants ce qu’il y’a de mieux dans la société contemporaine, elle doit avoir une longueur d’avance sur la société, elle est à la fois un conservatoire pour les cultures et un laboratoire c’est à dire un terrain d’essai des progrès de la démocratie, du respect des droits de l’homme, c’est un terreau propice à l’expérimentation de nouvelles idées, à ce titre elle peut jouer un rôle de premier plan dans l’éducation à la paix.

B/ L’éducation à la paix, le rôle de l’école

A la lumière des éléments avancés ,

l’on peut dire que l’éducation à la paix a pour but de développer le sens des valeurs universelles et les types de comportements qui s’inspirent et fondent la paix.

Plus simplement nous dirons qu’elle a pour objectif d’

- amener les enfants à se connaître d’abord, à s’apprécier, à comprendre et à envisager avec sympathie les notions de justice, d’égalité, de liberté, de tolérance, de démocratie et de leur donner envie d’œuvrer pour un monde plus humain, plus solidaire.

A ce titre,

- elle doit développer des capacités pour apprécier les valeurs universelles que véhiculent les droits de l’homme(liberté, justice, égalité, tolérance etc…) et agir pour leur respect..

Elle doit développer les capacités suivantes :

- des capacités pour reconnaître et accepter les valeurs requises pour la vie en commun, et apprécier les autres cultures.

- des capacités de communiquer , de dialoguer, de partager, de coopérer, à travailler en groupe

- des capacités à mettre en œuvre son esprit critique, à s’ouvrir au changement, de modifier son jugement

- des capacités de participer à l’élaboration des règles de vie, à les respecter à l’école

- des capacités de comprendre la nature des conflits, les causes et les causes de la violence et de résoudre les conflits de façon constructive..

La Recommandation de l’UNESCO de 1974 sur l’éducation pour la compréhension, la coopération et la paix internationales et l’éducation relative aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales d’ailleurs, est on ne peut plus explicite à ce sujet puisqu’elle énonce les principes directeurs de cette éducation.

L’éducation à la paix est un ensemble de connaissances, de valeurs, d’attitudes et d’aptitudes permettant de vivre en harmonie avec soi-même , avec les autres et avec la nature.

- A l’école c’est une façon de vivre les relations avec ses pairs,

- une façon de régler les conflits,

- d’exercer l’autorité,

- et de réagir contre l’injustice.

Quel contenu associer aux compétences citées ci dessus et quelles approches ?

plusieurs disciplines permettent de développer ces compétences, nous citeront, la psychologie, la sociologie, la philosophie, la polémologie dont le fondateur Gaston Bouthoul disait pour contrer la guerre » si tu veux la paix , connais la guerre » ; l’histoire, la géographie, l’économie, l’éducation civique et morale etc…

- L’interdisciplinarité et la transdisciplinarité permettent une acquisition de ces compétences d’autant que l’éducation à la paix est globale ;

- on peut utiliser aussi l’approche culturelle avec les proverbes et dictons, la palabre, les techniques de résolution non violente des conflits ;

- mais plus que la discipline c’est la façon d’enseigner qui compte

- car elle est porteuse d’habiletés sociales.

Il faut remarquer que plusieurs cours transversaux existent et peuvent développer la culture de la paix qui est un ensemble d’attitudes et de comportements individuels et collectifs qui inspirent et fondent la paix :

–l’éducation interculturelle : elle vise à l’affirmation des cultures mais aussi et surtout à établir des liens entre les cultures à développer la tolérance active.

– l’éducation pour le développement : elle vise le développement d’un civisme global, à amener les enfants à œuvrer pour la construction de leur avenir ; elle est globale et comprend, les droits de l’homme, la résolution non violente des conflits, l’éducation environnementale.

– l’éducation environnementale : elle vise à développer des capacités pour comprendre l’environnement, les interrelations entre les éléments constitutifs et à agir pour sauvegarder cet équilibre.

–l’éducation à la démocratie : elle vise l’acquisition de compétences pour le dialogue, la négociation et la résolution non violente de conflits.

L’éducation à vocation internationale : c’est l’éducation pour la compréhension , la coopération et la paix internationales et l’éducation relative aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales.

–l’éducation à la citoyenneté : elle vise à développer des capacités pour reconnaître et apprécier les valeurs requises pour la vie en commun, à opérer un choix et à agir dans ce respect.

L’éducation à la paix vient donc instrumenter l’individu pour lui permettre de vivre en harmonie avec lui-même, avec la société et avec la nature. C’est un processus et un état résultant de la pratique d’une citoyenneté démocratique et pluraliste inspirée des droits humains et orientée vers un développement durable.

Pour jacques Mûhlhethaler, le fondateur de l’Association Mondiale pour l’école instrument de paix, l’école doit jouer un rôle fondamental :

-elle doit être au service de l’humanité

-elle doit ouvrir à tous les enfants le chemin de la compréhension

-elle doit apprendrez le respect de la vie et des êtres humains

-elle doit enseigner la tolérance et doit développer chez l’enfant le sens de la responsabilité

-elle doit apprendre à l’enfant à vaincre son égoïsme

Ce rôle fondamental de l’école dans la construction de la paix est d’ailleurs précisé de façon explicite dans le préambule de l’UNESCO « la guerre prenant naissance dans l’esprit des hommes , c’est dans l’esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. »

- Cette devise est un guide, qui doivent inspirer l’école pour une véritable éducation à la paix qui passe par l’exercice de la citoyenneté à l’école. ;

- et pour ce faire l’école doit socialiser au sens large du terme, en luttant contre les discriminations, en intégrant (école intégratrice) ;

- l’on doit y apprendre à vivre ensemble dans le respect des règles communes et dans le souci de promouvoir

- les valeurs de justice,

- de tolérance,

- de solidarité,

- les vertus du dialogue,

- l’exemplarité (l’action).

S’il est clair qu’on ne peut enseigner la démocratie que dans un cadre démocratique, que les droits humains ne peuvent s’épanouir que dans un état de droit, il est important que l’organisation scolaire (qui comprend les activités d’enseignement, la vie associative, le rôle des parents, les projets initiés par les élèves, les ressource, la bonne marche de l’établissement au plan administratif, social et éducatif) et le curriculum qui désigne l’ensemble des composantes de la vie scolaire en général notamment (les textes prescriptifs comme le régime pédagogique, les circulaires, les programmes d’étude, les matériels pédagogiques, les activités parascolaires, les tests d’évaluation formative et sommative, la réglementation scolaire, le projet éducatif de l’école) soient imprégnés des principes de droits de l’homme .

Les droits de l’homme doivent se vivre en classe et dans les autres structures de l’école comme les associations, les clubs et l’organisation scolaire doit permettre de vivre les valeurs apprises, donc de lier la pratique à la théorie. L’organisation scolaire doit être centrée sur l’enfant, branchée sur la réalité du quotidien, et fondée sur la collaboration et la coopération.

Au Sénégal, il faudra re dynamiser certaines structures qui existent déjà et en créer d’autres pour favoriser la participation des élèves et permettre la mise en pratique de certains principes démocratiques.

En particulier l’école doit :

-doit s’inscrire d’abord dans un projet qui énonce les grandes valeurs à promouvoir et le cadre de vie qu’elle voudrait créer .

-l’école doit élaborer une charte avec toutes les composantes de la communauté scolaire, fondée sur les droits de la personne et qui énonce des règles claires et des comportements souhaitées mais aussi des réparations comme conséquences aux manquements à une règle.

-Le foyer socio-éducatif ou association étudiante avec ses assemblées, ses clubs doivent permettre la libre expression des élèves. Outre les conférences, les activités récréatives , il doit constituer en son sein un comité de médiation pour résoudre les conflits.

-le conseil d’élèves : composé de délégués d’élèves dans un établissement, devrait pouvoir se réunir régulièrement et se prononcer sur les grandes questions liées à la bonne marche de l’établissement.

-la coopérative scolaire : doit jouer véritablement son rôle d’initiation des élèves des écoles primaires à l’exercice de la démocratie et à la citoyenneté en vue de la réalisation du projet d’école.

– l’ assemblée de classe ou le conseil de coopération : C’est la réunion de tous les enfants de la classe qui avec le maître , ensemble et en cercle, gèrent la vie en classe ; ce qui va bien , ce qui ne va bien, par exemple, l’organisation de la vie en classe, du travail, des responsabilités, des jeux, des relations interpersonnelles, les projets ; en somme elle tente de résoudre certains problèmes et prend des décisions pour la classe. C’est un lieu de gestion où l’on apprend entre autre à comprendre, à prévoir, à planifier, à décider, à organiser, à apporter des solutions, à évaluer, c’est un lieu où chaque enfant à sa place, où il est reconnu avec ses forces et ses faiblesses et accepté avec sa personnalité ; un lieu ou l’on accorde autant d’importance au groupe qu’à l’individu., c’et un moment d’apprentissage de l’acceptation des différences, de la compréhension , les enfants constatent rapidement qu’il y’a des droits collectifs et des droits individuels mais ils apprennent aussi que ces droits impliquent des responsabilités.

L’école doit permettre aux élèves de vivre les valeurs énoncées plus haut ,notamment par :

– l’exemplarité, c’est à dire mettre en pratique les idées que l’on prône , cela suppose que la communauté scolaire est en mesure de favoriser les expériences nouvelles.

-le dialogue , la concertation, la négociation dans la résolution des conflits :l’école doit être un espace de dialogue entre les membres de la communauté scolaire, enseignants, membres de l’administration, élèves ; faire de la concertation une règle dans toutes les structures de l’école, et en faire des lieux de parole. A ce niveau l’on peut s’inspirer de certaines valeurs éthiques Africaines et de certaines pratiques comme les règles relatives aux conflits, la tolérance religieuse, les décisions par consensus avec la palabre etc..

-la participation, qui se situe à plusieurs niveaux :

-aux activités de classe : ici il faudrait développer la pédagogie de l’expression, accorder la parole aux élèves, pendant les cours et lors des séances du Conseil de coopération, l’ enseignant doit instaurer un vrai dialogue, s’intéresser à chacun d’eux en leur témoignant une considération positive inconditionnelle, les entraîner à la réflexion, à l’autonomie , les inciter à découvrir par eux-mêmes, à s’approprier les connaissances, et à coopérer ; dans ce contexte l’enseignant devient un facilitateur d’échanges et comme le disait Galilée » On ne peut enseigner une chose quelconque à quelqu’un, on doit seulement l’aider à la découvrir » ; en définitive , l’enseignant comme l’enseigné, chacun s’implique dans le processus éducatif et comme le dit Paulo Freire dans pédagogie des opprimés » l’éducateur n’est plus celui qui simplement éduque, mais celui qui en même temps qu’il éduque est éduqué dans le dialogue avec l’élève ; ce dernier en même temps qu’il est éduqué est aussi un éducateur, tous deux deviennent des sujets dans le processus en ce sens qu’ils progressent ensemble «

-à la vie de l’école : les élèves comme dans une petite cité doivent participer à l’élaboration de la charte de l’école , des règles de vie, à participer activement aux activités du foyer socio-éducatif , à la coopérative scolaire, à prendre la parole dans les réunions mais aussi à prendre une part active dans l’organisation d’activités extrascolaires.

-à la vie de la communauté : l’école doit développer des projets d’entraide en faveur des plus démunis dans son environnement proche, protection de l’environnement, projets interculturels etc.. En d’autres termes, l’école doit s’ouvrir à la vie, mais aussi aller vers elle, s’intéresser aux problèmes de la communauté.

L’école doit lutter contre l’exclusion : Elle doit être plus intégratrice et accueillir les enfants de la rue, les enfants travailleurs, les petites bonnes, les handicapés et mettre ainsi en œuvre l’idée chère à Jacques Mûhlhethaler et à l’UNESCO d’ » une seule école pour tous « , énoncée depuis la conférence de Salamanque(Espagne) en 1994.

L’école doit lutter contre l’élitisme, la compétition en mettant en oeuvre une véritable pédagogie différenciée, en changeant de mode d’évaluation ; pour cela un véritable engagement de la communauté scolaire est exigée, mais aussi une volonté politique.

CONCLUSION :

L’école, parce qu’elle est un des lieu privilégié de formation des futurs citoyens, le vecteur des nouvelles valeurs, mais surtout parce qu’elle n’est pas non plus épargnée par la vague de violence qui sévit dans la société, elle doit éduquer à la paix.

Pour cela elle doit s’inscrire dans un véritable projet d’éducation à la citoyenneté, s’appuyant sur le dialogue, la concertation, la participation, la coopération, et lutter contre l’exclusion. »

– Saliou Sarr.

« L’efficacité de l’école se situe, aujourd’hui encore plus qu’hier, au cœur des plus grands enjeux collectifs et individuels.

Collectifs car dans une économie de la connaissance qui se mondialise, c’est à l’école que se forge la compétitivité des nations.

- Si nous voulons continuer à vendre du travail « cher » au reste du monde et à nos propres consommateurs, nous devrons le doper à l’éducation.

Individuels car, dans une économie de la connaissance, l’échec de l’école est devenu le principal facteur d’exclusion sociale.

- La situation de l’illettré illustre bien ce propos.

- Il y a cinquante ans, l’illettré souffrait d’un handicap social dans un monde où l’accès à l’information reposait principalement sur la maîtrise de la lecture, mais il trouvait sans difficulté sa place dans le système productif.

- Dans l’économie de la fin du xxe siècle, il a été exclu du monde du travail mais, dans un monde balisé par des signes, il pouvait encore ruser avec la vie quotidienne.

Dans la société de l’information qui se met en place,

- la maîtrise des qualifications scolaires de base – lire, écrire, compter – constituera un prérequis non seulement pour accéder au monde du travail et à l’information mais aussi pour participer aux nouveaux modes de consommation.

La société de l’information est porteuse d’un extraordinaire potentiel d’intégration à une échelle qui est devenue planétaire et, en même temps, d’un considérable pouvoir d’exclusion. Nous aspirons tous à une école « juste ». C’est en devenant efficace que l’école devient juste.

Or nous savons aujourd’hui, grâce aux évaluations internationales, que l’efficacité des systèmes éducatifs peut différer significativement.

- Entre certains pays d’Asie ou certains pays occidentaux comme la Finlande ou le Canada d’un côté et, la France de l’autre, les écarts sont significatifs.

- Mais nous savons aussi que les mêmes écarts se retrouvent, au sein d’un même pays, entre des écoles scolarisant des élèves comparables du point de vue de leur origine sociale.

On cite fréquemment le cas d’écoles et collèges qui obtiennent des résultats supérieurs à ceux auxquels on aurait pu s’attendre alors qu’ils scolarisent des élèves issus de milieux socialement et culturellement défavorisés. On évoque moins souvent les cas inverses – aussi nombreux que les précédents – d’établissements qui obtiennent des résultats inférieurs à ceux auxquels on pourrait s’attendre compte tenu de l’origine sociale de leurs élèves. Toutes les études conduites depuis une vingtaine d’années ont confirmé ce que les professionnels de l’éducation savent depuis toujours : il existe des établissements efficaces qui permettent à des élèves défavorisés d’obtenir des résultats supérieurs à ceux auxquels ils étaient destinés. À l’opposé, il existe des établissements inefficaces qui ne permettent pas à leurs élèves de réaliser pleinement leur potentiel scolaire. Tout le débat sur la carte scolaire relève de ce constat : au nom de quel principe supérieur peut-on imposer à une famille de maintenir son enfant dans un établissement inefficace ?

- Pourquoi une école est-elle plus efficace qu’une autre ?

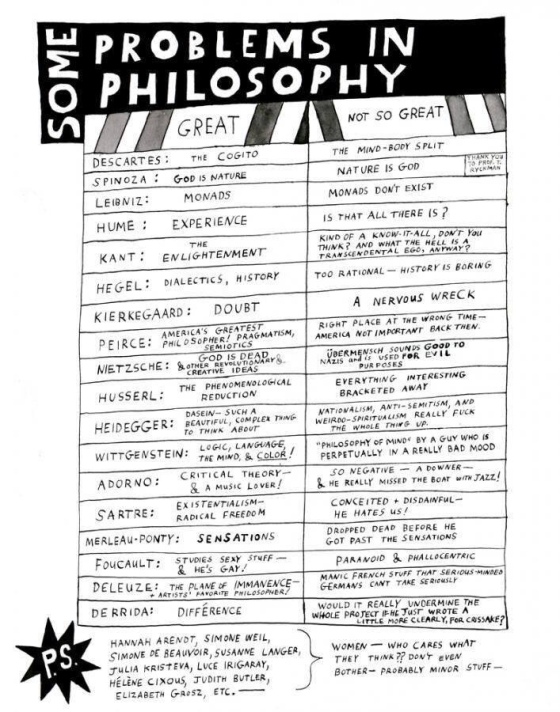

La très grande majorité – des très nombreuses – études mises en œuvre pour répondre à cette question aboutit aux mêmes conclusions : c’est la qualité du management de l’école et celle de l’équipe éducative qui explique l’essentiel des différences constatées. Il n’y a d’ailleurs pas lieu de s’en étonner. L’école, unité de production du système, produit un service d’une extrême complexité et on sait que, dans toutes les organisations de ce type, ce sont les hommes et les femmes et les équipes qu’ils et elles constituent qui font la différence. Le maître dans sa classe est donc au cœur des plus grands enjeux de l’école.

- Or, en adoptant un point de vue délibérément orienté par l’analyse du fonctionnement des organisations et qui néglige donc volontairement d’autres aspects plus fréquemment abordés, on peut formuler quelques observations.

Les modalités d’exercice du métier

De manière certes caricaturale, mais la caricature n’est pas dénuée de vertus pédagogiques, les modalités d’exercice du métier d’enseignant présentent deux caractéristiques principales.

La première est qu’elles s’apparentent encore assez bien à celles d’une profession libérale en cabinet de groupe comme il en existait dans les années 1960 où des professionnels de haut niveau mettaient en commun une logistique administrative a minima et, pour le reste, géraient leurs propres clients et leurs propres dossiers sans trop se soucier de ce qui se passait dans le bureau voisin.

La seconde tient au fait que la définition de l’obligation de service est formulée en heures d’enseignement, sur une base hebdomadaire et, pour les enseignants du second degré, dans une seule discipline.

De telles modalités d’exercice entraînent plusieurs conséquences négatives. L’enseignant n’est pas seulement seul dans sa classe mais vit sa vie professionnelle dans la solitude. Cela signifie que, dans la majorité des cas, il doit affronter seul les difficultés qu’il rencontre avec ses élèves et on sait qu’il s’agit de situations de plus en plus fréquentes. Cette solitude interdit aussi tout partage d’expérience et constitue un frein très puissant à la diffusion de l’innovation. On parle aujourd’hui de learning organisations et des entreprises, singulièrement dans le secteur des services, se structurent en fonction de cet objectif.

- L’école, dont le métier est d’apprendre, se prive de cet atout dans l’exercice de son propre métier.

La présence limitée sur le lieu de travail pose évidemment celui de la disponibilité vis-à-vis des élèves et de leurs familles, dont on sait qu’elle peut se révéler décisive à certains moments clés de leur scolarité. Enfin, on sait que la rupture entre le mode de fonctionnement de l’école élémentaire, fondé sur la polyvalence du maître, et celui du collège, organisé sur la base de la monovalence du professeur, peut être source d’un véritable traumatisme pour certains élèves dont le destin scolaire peut s’en trouver irrémédiablement compromis.

Pour autant, ce professionnel de haut niveau, doté d’une grande autonomie dans l’exercice de son métier, n’est pas réellement soumis à une obligation de résultat mais, de fait, à une simple obligation de moyens. Tout se passe comme si le système auquel il appartient considérait que, au-delà d’une présence régulière, de la maîtrise de la discipline qu’il est chargé d’enseigner et de la qualité des cours qu’il délivre, le maître n’avait pas d’influence sur les résultats des élèves et ne pouvait donc pas être tenu comptable de ceux-ci.

- Le constat n’est pas nouveau et, pour autant, chaque fois qu’est évoquée la perspective de « travailler autrement » le refus est général.

À la fin des années 1980, un secrétaire général de la Fen en avait fait le thème du congrès annuel de la fédération. Il n’y a pas survécu. Il est d’ailleurs significatif de constater que l’on continue à construire ou à rénover des bâtiments scolaires sans prévoir des locaux de travail pour les enseignants hors des temps de cours, comme si le mode d’exercice actuel était immuable. Quand le béton prend le relais des statuts, il ne faut pas s’étonner de la capacité de résistance de l’institution.

L’organisation du travail

La plupart des organisations productives, même dans les activités de service, se sont structurées autour du principe de la division du travail qui a été partout à l’origine d’une plus grande productivité. L’école y a à peu près complètement échappé.

On continue à demander aux enseignants d’assumer plusieurs fonctions qui correspondent en fait à des métiers différents qu’ils maîtrisent rarement tous au même niveau :

- élaborer le contenu académique du message,

- mettre ce message en forme pédagogique,

- le transmettre,

- assurer le suivi méthodologique et le tutorat…

- et si l’on s’attache à mesurer le temps qu’un enseignant consacre aux différentes composantes de son activité, on est conduit à constater que l’essentiel est dévolu à répéter des contenus qui pourraient être accessibles, au moins pour une bonne part, sous d’autres formes et hors la salle de classe et hors de la présence du maître.

Le problème ressurgit aujourd’hui avec celui de l’encadrement du travail personnel des élèves dont on mesure que, faute d’être assuré dans l’école elle-même, il est renvoyé sur les familles qui, le cas échéant et de plus en plus fréquemment, sont elles-mêmes conduites à recourir à du soutien scolaire rémunéré.

Jusqu’à la fin du xixe siècle, cette division du travail existait au lycée au sein duquel cohabitaient des professeurs et des répétiteurs ou maîtres d’études.

- Paradoxalement, c’est lorsque la transformation de la population scolaire aurait rendu cette organisation du travail particulièrement nécessaire que le système a choisi d’y mettre fin pour des raisons qui tenaient davantage aux préoccupations du corps enseignant que de l’intérêt des élèves.

Aujourd’hui, avec l’irruption des technologies de l’information, les enseignants prennent conscience que ce mode d’organisation du travail devient particulièrement contre-productif. Ils ont vite constaté que la qualité pédagogique d’un DVD ou d’un cours en ligne s’améliorait de manière décisive avec l’intervention de professionnels : scénaristes, graphistes, informaticiens, documentalistes… C’est peut-être par ce biais, en tout cas davantage que par la voie des injonctions administratives, que les enseignants découvriront les vertus du travail en équipe.

Innovation et progrès technique

Si l’on se place dans une perspective longue, on est conduit à constater que l’école a fait preuve d’une remarquable capacité de résistance à l’innovation et au progrès technique et, de ce point de vue,

- le système éducatif justifierait l’appellation d’empire immobile.

Les méthodes d’enseignement ont, en définitive, peu évolué.

Les débats ont été très vifs – prenant parfois une tonalité quasi théologique – à propos des apprentissages du jeune enfant. Ils ont conduit le plus souvent à des excommunications qui ont permis de préserver le cœur du système de toute contamination. Freinet, Montessori et quelques autres ont inspiré un petit nombre de praticiens qui vivent sur les marges, à l’étranger d’ailleurs plutôt qu’en France.

- Les débats des années 1970 ont tourné court, victimes sans doute de leur propre dogmatisme et de leurs propres outrances, mais sans avoir inséminé la réflexion.

- Le désarroi le plus complet règne au niveau de l’enseignement secondaire qui est pourtant confronté à une transformation radicale de son public traditionnel.

Or, les systèmes éducatifs se trouvent aujourd’hui devoir faire face, pour la première fois peut-être depuis que l’on enseigne sous une forme organisée, à une révolution technique qui est de nature à modifier substantiellement la relation traditionnelle entre le maître et l’élève.

Jusqu’à présent, les seules véritables évolutions se sont manifestées à la périphérie du système, là où il est confronté à des situations inhabituelles : la prise en charge d’élèves non scolarisables dans le cadre traditionnel de l’établissement ou l’irruption du public adulte de la formation continue.

À l’opposé, les technologies de la communication touchent le cœur du système et sont de nature à affecter les logiques qui sous-tendent l’acte même d’enseigner. Et cette révolution, loin d’être achevée, s’accélère tous les jours : le plan « informatique pour tous » n’a que 20 ans et pourtant il est aux technologies d’aujourd’hui ce que les fresques de la grotte Chauvet sont à la peinture contemporaine. Vingt années sont passées qui paraissent vingt siècles.

[…] »

– Boisivon, J. (2007). Des maîtres pour une école efficace. Pouvoirs, 122(3), 91-101.

« Lorsqu’on aborde la question de la scolarité des descendants d’immigrés, c’est le plus souvent en termes d’échec, de violence scolaire, de relégation, de discriminations, de con?its culturels, de marginalisation ou encore de rapports sociaux et donc de reproduction sociale par le système scolaire. Si bon nombre de ces recherches sont nécessaires (à condition qu’elles soient posées de façon adéquate), on se penche peut-être trop rarement sur ceux qui s’inscrivent dans des trajectoires de réussite, voire de surclassement scolaire.

- Il semble pourtant tout aussi important de découvrir les processus qui favorisent le succès scolaire que de se focaliser uniquement sur les processus qui mènent à l’exclusion des possibilités de promotion sociale par l’école.

Par ailleurs, une autre inversion du regard semblait être utile, relative ici à la lexicologie.

[…]

Elles permettent aussi, comme le souligne Guénif-Souilamas 2000, d’opérer une rupture sémantique et donc un renouvellement du regard sociologique posé sur l’objet.

[…]

Scolarité des descendants d’immigrés maghrébins : entre discriminations et mobilisation

Un constat relatif aux taux d’échecs selon les origines anime diverses études tant belges que françaises :

- globalement, les enfants d’immigrés maghrébins ne se distinguent pas par des taux plus élevés que l’ensemble des jeunes dont les parents ont des statuts socioprofessionnels équivalents.

- Si bon nombre s’inscrivent dans des parcours d’échec, ceux-ci peuvent être largement expliqués par leur origine sociale et des processus de discrimination.

Ce constat mérite quelques éclaircissements.

[…]

Au bout du compte, les trajectoires de vie de ces jeunes femmes sont toutes apparues comme singulières, originales. Il est donc impossible et vain de conclure à un modèle “déterministe”, d’établir une liste de facteurs récurrents menant à la réussite universitaire. Nous avons cependant vu l’importance de considérer la mobilisation parentale autour du projet scolaire. Et puis, surtout, un point commun rassemble ces jeunes femmes, c’est l’importance de leur personnalité, laquelle leur a permis de modi?er le cours de leur histoire et de mettre à mal les logiques de reproduction sociale. Non seulement la double logique de reproduction évoquée en début d’article, à savoir, premièrement, celle qui est liée à la domination de genre : ?lles de mères éduquées dans la “tradition arabo-musulmane”, elles sont devenues des femmes revendiquant une autonomie de corps et d’esprit. Deuxièmement, celle qui est liée à la domination socio-économique : ?lles d’immigrés économiques pour la plupart illettrés et appartenant à des catégories professionnelles souvent déclassées, elles ont accompli une ascension sociale par leur réussite universitaire. Mais ces jeunes femmes mettent surtout à mal cette logique de domination sociale fondée sur une injonction paradoxale qui, d’une part, les exhorte à s’assimiler à une identité sociale féminine attendue et qui, d’autre part, les enferme dans la logique de reproduction symbolique d’une identité “immigrée”. Ces ?lles d’immigrés tendent à refuser toute assignation identitaire et sont, tant bien que mal, à la recherche de nouvelles manières d’être femmes et ?lles d’immigrés, sans l’être i.e. immigrées pour autant, et c’est sans doute ce dernier aspect qui leur pose tant de dif?cultés. La ?lle d’immigrés n’est pas une immigrée, ni d’un point de vue culturel, ni d’un point de vue socio-économique, mais elle le reste encore trop souvent d’un point de vue symbolique à travers les représentations sociales dominantes qui tendent à les con?ner à une identité stigmatisée.

Pour conclure, je laisserai la parole à cette jeune femme, ?lle d’immigrés algériens, dont les propos re?ètent l’exaspération qu’elle ressent face à cette domination symbolique : “Je dirais [que je ne suis] ni belge, ni algérienne, non, mais ?nalement un peu comme les Noirs américains, c’est-à-dire autre chose […]. [La deuxième génération] c’est une génération qui va avoir à construire autre chose […]. Ça ne m’intéresse pas de savoir si je me sens plus algérienne ou si je me sens plus belge, […] j’ai des af?nités par rapport à certaines conceptions et pas d’autres. […] pas mal de Belges me considèrent comme étant une Belge, ce que je refuse, [… il y a] cette espèce d’arrogance qui fait que dès qu’on a choisi une manière de vivre qui est autre, pour eux, on est tombé de l’autre côté, c’est-à-dire qu’on a épousé la culture occidentale […] qui d’emblée est supérieure à l’autre.” »

– de Villers, J. (2003). La reproduction impossible: Entreprendre des études universitaires lorsqu’on est descendante d’immigrés maghrébins en Belgique. Éducation et sociétés, no 12(2), 111-123.

« […]

Les composantes développementales se réfèrent aux tendances préposées à la régulation et à l’amélioration de l’équilibre que l’individu instaure avec son milieu.

Alors que les composantes biopsychiques concernaient essentiellement les équilibres organiques (santé, alimentation, hygiène, sécurité),

- les aspects développementaux désigneront, dans notre propos, les tendances à la rééquilibration psychosociale.

A – Mobiles et motivations de développement

Les composantes développementales peuvent se diviser en trois grands groupes de tendances :

- tendances à la possession,

- tendances à l’intégration,

- tendances à l’affirmation.

1 – Les tendances à la possession

Le fait de posséder confère à l’homme un sentiment de stabilité qui augmente son degré d’autonomie et contribue à la réalisation de soi.